LS中間発表会(予選)開催!

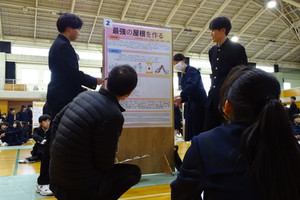

10月2日(木)にLSの中間発表会(予選)がありました。

以下は2年生SSH委員の感想です。

今回はLSコースの2年生のSSHの活動が本格的に始まってからの初めての発表でした。半年ほど前にグループや活動内容が決まり,週1回の活動だけでなく休業日にも集まって活動をしてきました。それぞれの班が様々な困難を乗り越えて今回の発表に臨みました。

今回の発表を通して良かった点や改善すべき点があったのでこれからの研究で活かしていきたいです。

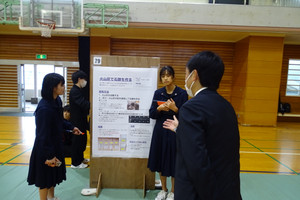

続いて,発表を評価した1年生の感想です。

1年生は2年生の発表を聴きました。

研究内容は,お茶を利用した消臭マスクや建物の耐震研究などの科学的なものから,鹿児島の魅力発信といった社会的なものまで幅広く扱われていました。

発表後,積極的に質問しているクラスもありました。「SDGsに配慮した研究だが,廃棄される野菜の皮をペンのインクにする際に必要なエネルギー量を考えると,本当にエコなのか?」という鋭い質問もありました。

今回の発表で1年生は今後の研究の参考になったと思います。