令和6年度 課題研究発表会

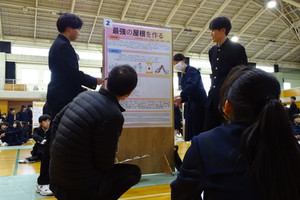

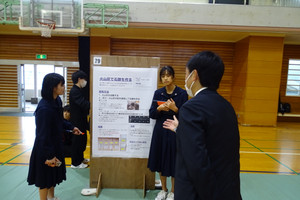

2月12日(水)、課題研究発表会が行なわれました。

2年生87グループによるポスター発表が行われ、鹿児島大学や鹿屋体育大学の先生方から、指導助言を受けることができました。

また、1年生や発表者以外の2年生や職員も発表を聞いて、お互いに評価・質問し合いました。

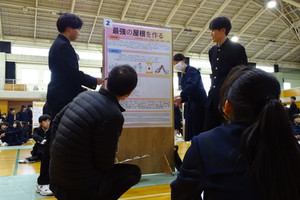

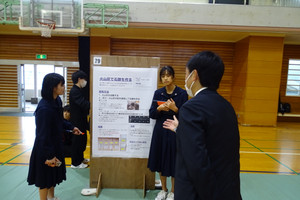

写真下:発表の様子

どのグループもよく発表できていました。

今回の発表会で受けた助言等を、今後の研究の改善につなげてください。

SSH指定Ⅰ期5年目(2024年度)

「より良い未来創造に挑戦し続ける科学技術系グローバルリーダーの育成」を目指します。

2月12日(水)、課題研究発表会が行なわれました。

2年生87グループによるポスター発表が行われ、鹿児島大学や鹿屋体育大学の先生方から、指導助言を受けることができました。

また、1年生や発表者以外の2年生や職員も発表を聞いて、お互いに評価・質問し合いました。

写真下:発表の様子

どのグループもよく発表できていました。

今回の発表会で受けた助言等を、今後の研究の改善につなげてください。

5月16日(木)6時間目、SS探究プレゼン大会の予選が行われました。

3年生の発表を、1・2年生が評価しました。

写真下:プレゼン大会の様子

今回の評価により本選出場グループが決まります。

本選は、来週です。

SSH(スーパーサイエンスハイスクール)に指定されている本校。

1年生は、入学当初から毎週金曜日、課題研究に必要なスキルを身につける学びを積み重ねてきました。7月からは「ミニ課題研究」に取り組んでいます。

身につけたスキルを使って「まずは(取り組みやすく簡略化した)課題研究にチャレンジしてみよう」というコンセプトで、実施しているこの取り組み。

生徒たちは四苦八苦しつつ、グループで協力しながらテーマ・仮説の設定、実験・検証、まとめと進めてきました。

研究のまとめは、Wordで作成。

9月30日、研究成果を披露する「ミニ課題研究発表会(予選)」を実施して、プレゼン能力の向上を図ります(10月には、各学級の代表グループによる本選を実施)。

各グループ、どのような発表をするか楽しみです!

10月15日(金)午後、SSH中間発表会の本選が開催され、1・2年生の各テーマごとに予選を経て選ばれたグループが自分たちの研究についてプレゼンテーションを行いました。

当日は、鹿児島大学と鹿屋体育大学の先生方10名をお招きし、生徒たちの発表を評価していただきました。

1年生は11のグループが武道館で発表を行いました。

どのグループもよく準備していて、大勢を前に堂々と発表に臨んでいました。また,科学的なデータに裏付けられた考察や、今後の発展性の期待できる内容が見られ、初めての課題研究とは思えぬ充実した発表会となりました。

写真下:本当は「緊張してました!でも、頑張りました!」とのこと。

写真下:質疑応答も頑張りました!

写真下:グッジョブコメントで発表者を評価!

発表後の講評では、鹿児島大学の尾崎先生から、「プレゼンテーションが上手なことも大切な力です。また、研究はなかなかうまくいかないことがほとんどだけれども、結果から次の研究へと繋がるのがいい研究です」とアドバイスをいただきました。

発表を聞いた生徒たちからは、「どれもすごく面白い発表だった」という意見が多く聞かれました。プレゼンの仕方や実験の仕方、評価の観点など、自分たちの今後の研究に資する発見があったようです。

2年生は10のグループがアリーナで発表しました。

直前の土日にプレゼンテーションの打ち合わせや練習を十分にしていた2年生。どのグループも自分たちで考えた研究テーマにしっかりと向き合っており、1年次以上に優れた研究発表が見られました。

写真下:どれも面白くてみんな聴き入ってしまいました!

発表後、鹿屋体育大学の前田先生からは、「多岐にわたる視点から物事を考えている点が高校生らしくて面白い。大人では考えられない着眼点が魅力です」といった講評をいただきました。

2年生からは、「今後の研究に活かしたい」という意欲的な感想が多く聞かれました。

スライド作りを含めたプレゼンの仕方、科学的な研究の手法や評価の観点など、まだまだ未熟な点も多々ありました。しかし、1・2年生は今回の発表会を経て、「もっといい研究にしたい」「もっと伝わる発表にしたい」という研究への思いが強まったようです。

次の発表会は2月4日(金)。今回の発表会での反省点や大学の先生方のアドバイスを参考に、より自分たちの研究を練り上げてほしいと思います。

全校体制で課題研究に取り組んでいる本校。

4月以来、1年生は指定されたテーマで基礎的な研究を、2年生は自分たちで設定したテーマで発展的な研究に取り組んでいます。夏季休業中を中心にどのグループも実験や検証を進めてきました。

これらの研究の進捗状況、現時点での成果を発表する中間発表会(予選)を、2年生は9月30日に、1年生は10月1日に行いました。

スライドを示しながら、各グループ工夫を凝らし発表。直前まで打ち合わせをしたり、細かく書き込みされた原稿を何度も読み返す様子がみられました。

写真下:発表の様子(2年生)

写真下:発表の様子(2年生)

写真下:発表の様子(1年生)

写真下:発表を聴いて、疑問点を質問する生徒(1年生)

写真下:留学生の森田健斗くん(中央)も熱心に耳を傾けていました。

生徒やチューターは、

「課題の設定」

「調査研究の立案と実施」

「情報収集と情報の評価」

「結果からの考察」

「発表」

の5項目について、4段階で他グループの発表を評価しました。

写真下:ルーブリック(評価基準)をもとに採点する生徒たち

その後、評価の集計から各分野の代表が決定しました。

代表は、10月15日に実施する本選に進み、今度は学年全体に向けて発表を行います。現在、スライドの手直しをするなどしてより良い発表ができるよう準備中です。

2月5日、生徒たちが1年間「総合的な探究の時間」で取り組んできた課題研究の成果を発表する1・2年生合同の発表会を実施しました。

外部講師として、鹿児島大学や鹿屋体育大学の先生をお招きして、指導助言をいただきました。

1年生は、81グループの代表がアリーナで2年生に向けてプレゼン。

写真下:アリーナいっぱいにポスターが並びました。

写真下:先輩たちを相手に緊張しながらも元気にプレゼン

どのブースでも活発な質疑応答が繰り広げられました。

写真下:発表に対して「good jobシール」にコメントを書いてぺたり

ポスターによるプレゼン終了後、続いて1年生代表の3グループがスライドを使ったプレゼンを行いました。

ポスターによるプレゼン終了後、続いて1年生代表の3グループがスライドを使ったプレゼンを行いました。

1年生の発表に、2年生は刺激を受けたようでした。

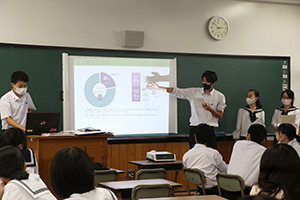

2年生は、JP組(日本語による課題研究)代表32人と学びにUK(英語による課題研究)16人が、1年生の教室でプレゼンを行いました。

さすがは2年生の代表者たち。堂々としたプレゼンを展開しました。

写真下:「よかねカード」にコメントを書いて2年生に渡しました。

学年を越えて合同で実施した今回の発表会。1年生、2年生ともに大きな刺激をもらいました。今後の研究に役立てましょう。

指導助言くださった8人の先生方、ありがとうございました。

12月11日(金)の6・7限目に、SS探究課題研究テーマ報告会が行われました。

鹿児島大学より

鵜川信 准教授(農学部農林環境科)

柿沼太郎 准教授(工学部海洋土木工)

清水圭一 准教授(農学部農業生産科)

ハフィーズ・ウル・レーマン 准教授(理学部理学科地球科学PG)

井尻大地 准教授(農学部農業生産科)

塔筋弘章 准教授(理学部理学科生物学)

伊藤祐二 准教授(農学部農林環境科)

磯川幸直 教授(教育学部数学科)

の8人の先生方にお越しいただき、各クラスの代表8人の研究テーマについて御指導いただきました。

その後、クラス全体に、今後課題研究を進める上で注意すべき点を教えていただき、生徒たちはメモを取りながら真剣に話を聴いていました。

写真下:クラスの代表者が御指導いただいている様子。他の生徒たちもとても勉強になりました。

写真下:大学の先生だけでなく、クラスメイトからも質問やアドバイスがありました。

写真下:その後、全体に向け課題研究の極意をレクチャーしていただきました。

写真下:グループで教えていただいたことを振り返る様子。

今回の指導助言を受け、生徒たちは研究の方向性が見えてきたようでした。