プレゼンテーション講座

6月23日(金)、2学年向けにプレゼンテーション講座が開催されました。

講師に、柴田恭幸先生(東京海洋大学学術研究院海洋電子機械工学部門 応用物理助教)をお迎えして、研究発表・準備に関する考え方について講義をしていただきました。

研究と発表を行う意義や資料作り、発表の在り方について具体的に学ぶことができました。

今回学んだことで、現在行われている課題研究の発表がより良くなると思います。

写真下:真剣に話を聞く生徒たち

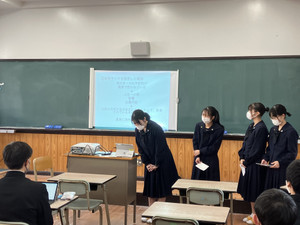

講座終了後は、自然科学部や希望者、SSH生徒研究発表会発表グループへの指導も行われ、柴田先生から直接アドバイスを頂くこともできました。

写真下:柴田先生に自分の研究をプレゼンする生徒

写真下:研究発表の仕方について具体的に指導を受ける生徒たち