9月24日(木)13時30分から本校二甲記念館において、「令和2年度スーパーサイエンスハイスクール第1回運営指導委員会」を開催しました。

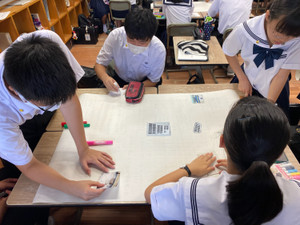

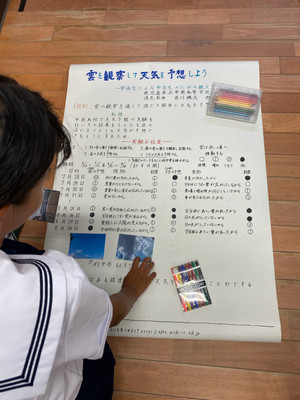

今年度より文部科学省の指定を受けてスタートしたSSHの取組。この数か月、生徒たちはそれぞれに活動し、悩み、成長しています。

一連の活動について、運営指導委員の皆様と管理機関である県教育委員会に対して現状を報告し、それに対するご助言をいただき、よりSSHの活動を発展させることを本会の目的としています。

今回、4人の運営指導委員と高校教育課1人の出席をいただきました。

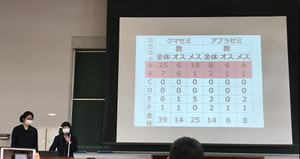

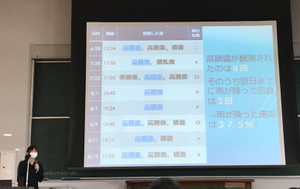

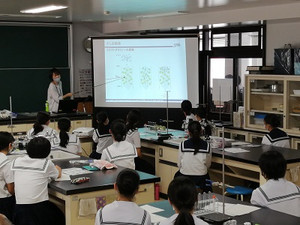

はじめに、SSH推進部チーフの宮脇教諭が本校SSHの概要を、同じく推進部の橋口教諭が9月までの事業報告、上原教諭が学校設定科目「SS探究Ⅰ」における課題研究の取組を説明しました。

写真下:スライドを使って説明する宮脇教諭。

休憩をはさみ、後半は「協議・指導助言」の時間を設け、運営指導委員の皆様から貴重なご意見、ご指導をいただきました。一部抜粋して紹介します。

【影浦攻先生】(前鹿児島純心女子大学副学長)

・SSHに取り組むことで、教師の熱意と生徒の意欲が高まっていることが感じられる。

・SSH事業を通して、生徒がどのような姿になっていくのか,その具体を職員全体で共有することが大切。

・教員側が設定した研究テーマに生徒達は取り組んでいる。今後、生徒が自ら自由意志で決める余地はあるのか?

→(宮脇教諭)最初でもあるし、今回は理科、数学の教員が設定したが、来年度からはもう少し流動的にする予定。グループによって付加的な課題を決めているところもあるので、それを評価に生かす予定。

【鈴木敏之先生】(鹿児島県立博物館 館長)

・スタート時点の生徒達のSSHに対する興味関心などをどのように把握しているのか?また,今後の変容については?

→(宮脇教諭)7月の時点でアンケート集約している。1年生の方が、2年生より理科学に対する興味関心が高まっているのが分かる。今後も2月にアンケート調査する予定。

【木下英二先生】(鹿児島大学工学部 学部長)

・今回のSSHの目玉は、次回から自由テーマになることであろう。SS探究Ⅰの最も評価できるとことは、課題設定の後、次のステップにどうつなげるか目標設定している点である。「課題設定→研究→結論→次の課題設定」という流れが、生徒の主体性を育てるポイントになっている。それがSSHに取り組む意義であろう。

・昨年度まで指定されていたSGHとしての取組で生徒がどのように成長したのか、それをどうSSHに生かすのか。

→(西橋校長)課題解決力,英語で表現する力,物怖じせずコミュニケーションできる力,行動力等を身に付けた生徒が多く育ったと考える。SGHで培った課題研究のノウハウを活かして,理科的思考・手法を取り入れ,より根拠に基づいた研究ができるようにすることを目指す。

・SSHの課題研究は教師の取組も大変だろうが意義がある。高大接続においても意義がある。

【大平優子先生】(鹿児島県農業共済組合連合会総務課コンプライアンス係長)

・自然科学部になかなか生徒が入部しない理由としては、専門的に指導できる存在がいないからではないか。外部からの専門家に協力を頼むなど工夫が必要だ。

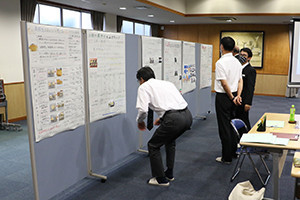

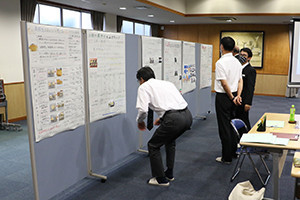

会場には、基礎課題研究に取り組む1年生81グループの中から6グループの研究まとめポスターを掲示しました。

最後に、西橋校長が「SGH指定終了から間をおかずにSSHを導入することで,SGHでの成果を最大限に活かしつつ,『しっかりとした根拠に基づく課題研究』と『高いレベルの理科系の研究』ができる環境づくりをしたいと考えた。今年度,SSH推進部を新設、週に1回企画係会を実施。試行錯誤しながら取り組んでいる。1年目,課題も既に見えているところ。本日頂いたご指導ご助言を参考にし,より充実した取組になるよう,全校体制で取り組みます。」とあいさつしました。

運営指導委員の皆様、お忙しい中、誠にありがとうございました。