鹿児島市のこれから ~地域の抱える問題を知るセミナー~

7月9日(金)、1年生の7限目のSS探究Ⅰの特別講座として、『地域の抱える問題を知るセミナー』が行われました。

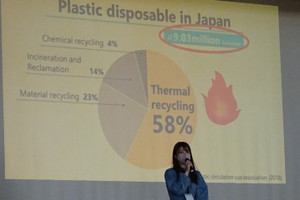

講師は、鹿児島市 規格財政局 企画部 政策企画課 主査 宮前聡氏です。令和3年度末で第五次鹿児島市総合計画が終了することから,現在計画中の第六次鹿児島市総合計画に基づいて企画された計画的なまちづくりについてお話いただきました。

説明の中には私たちの知らない深刻な現状もありましたが、令和4年度から始まる鹿児島市の総合計画の支援や政策を聞きながら真剣にメモしていました。

現在、1年生はテーマごとに研究計画書と実験計画書を作成中です。7月29日にある中間報告会に向けてしっかりと準備を進めてほしいと思います。